1)歳入関係コメント

- 自主財源である町税 H26 年から R2年まで平行線で増収の様相が見られない。たばこ税は喫煙者の減少からか減収となっている。法人税は減少傾向にあり企業業績は良いとは言えないことが伺える。

- 歳入の中心は、地方交付税依存であるが、合併後 15 年が経過し今後の減額がどこまで及ぶのか不安がある。概ね 53 億円から 55 億円の入りで推移しているものの減ってくるものと推測しなければならない。

- 寄付金収入は H27 年度の特別な寄付を除き主は「ふるさと納税」である。

- 有線テレビ使用料収入が激減しているが、KYT インターネット回線廃止に伴うものであろう。一方で歳出が減額になっているのであればよいが、比例しているとは考えにくい。

- 保育料収入は R1 年から国の無料化政策により保護者負担が軽減されたところによる減額であるが、この歳入減は地方交付税として算入されている。

- 繰入金の基金繰入が年々増加している。R2 年度は極端に財調基金や減債基金を取り崩し借金の返済に充てている。単年度に預貯金 7 億 2 千 500 万円が取り崩づされている。安定した財政計画・財政運営が求められる。

- R2 年度の起債(借金)は 11 億3800万円と昨対比激減しているが、基金取り崩しで充当しているので実質は18億の起債を行ったのと同じ状況にある。

2)歳出に関するコメント

- 総合庁舎建設基金積立金は H29 年度から積立できない状況にあり以降 0 円である。

- よさのみらい大学事業の発想は良いが企画と実施がかみ合わず H29 年度より実施されてきたがコロナの関係か R2 年決算額は 2 万 4 千円となっている。

- 有線テレビ管理事業は KYT インターネット回線使用を廃止したが、施設管理費にランニングコストが生じている。テレビ放送事業及び防災無線利用の在り方について検討する必要がある。人件費が継続して同額を推移している点に課題がある。

- 国保会計、介護保険会計、後期高齢者医療の特別会計への繰り入れは、年々増加傾向にある。高齢者が増加しているのだから当然のことである。経常経費として必然だとして将来負担増を見込んだ財政計画が必要である。

- 民生費全体歳出は H26 年度 31 億 8200 万円から R2 年度 34 億 8600 万円と約 3 億円増加したことになる。

- 塵芥処理費は H26 年度では 3 億 9 千万円であったが新しく組合組織の焼却場が完成し稼働しているが、R2 年度では 8 億 2200 万円を使った。常態時におけるランニングコストはいくらになるのか?町民が負担するゴミ袋料金は一体いくらになるのか?不安がつのる。

- 農業振興費において、与謝野クラフトビール醸造事業、ICTまちひとしごと創生推進事業、6 次産業向け体制整備事業等々単年度事業終了などが散見される。これらの事業主体はどこの誰なのか補助金事業として企業主体で成果をあげているとしたら良い。しかし単なる補助金・給付金で終わっていたとしたら今後の事業企画を見直す必要がある。

- 農地保全推進事業や農地保全対策事業など認定農家や大規模農家以外の小規模で農地保全のために水稲や野菜を栽培している方々に対する対策事業があってもよい。

- 商工費で一際目立つのが職員人件費である。H26 年度 5458 万円であった人件費が R2 年度では 1 億600万円と約2倍に膨れ上がっている。事業内容は実施事業項目では変わらずむしろ減少傾向にある又施設管理費についても変わらずの状態にある。今後もこの事業内容であるとするなら、組織体制の早期の見直しが急務である。

3)基金残高推移関係コメント

- H27 年以降の基金残高(預貯金)の最高残高の 60 億7400万円を境に年々減少し R3年5月には45億となっている。ピーク時から15億7400万円減少したことになる。勿論目的を持って積立てきた預貯金をその成就の為に使うのは常道である。問題は経常経費の充当の為とか予定外の投機的経費の充当の為に使うことを余儀なくされた場合である。

4)借金推移関係についてのコメント

- H28 年 3 月末一般会計・特別会計合わせて 315 億6600万円の借金があった。R3 年3月末では284億6000万円となっている。なんと17億8400万円減少している。とても喜ばしいことのように見える。しかし一方、基金残高でコメントしたが預貯金は15億7400万円減少した。結論的にはこの間(7 年間)の実質返済額は2億円であったこととなる。

5)町民一人当たりの借金についてのコメント

- H28 年の借金は 315 億6600万円と借金推移関係についてのコメントで示した。又基金残高推移関係コメントで基金(預貯金)の残高も確認できる。そして問題なのは人口推移である。与謝野町の人口は H28 年1月2万2966人 R3 年1月2万1036人と1930人減少している。

- 借金残高から基金残高を除して人口で割ると一人当たりの借金額が算出される。H28 年は110万9千円でした。R3 年は113万9千円でした。結果、町民一人当たりの借金負担額は増加している。

- 当然、財務キャッスフローベースでは2億円減少しているとはいえ人口が減少しているから町民負担は変わっていないという事になる。

6)特別会計の一般会計からの繰り入れと起債関係についてのコメント

- 簡易水道特別会計は H29 年度に水道事業の公営企業会計に移った。これまで基金を積んできた 8 億5千600万円程度を当該会計に移した。これまで一般会計から1億8千万円程度繰り入れてきた。更に起債で運営してきた。29年度以降は概ね2億程度の繰り入れが行われ運営されている。厳しい水道事業運営が見て取れる。今後設備投資や修繕などの投機的経費が発生したなら更なる繰入金の増額を余儀なくされる。若しくは水道料金の引き上げとなる可能性もあるので、綿密な財政計画が要求される。

- 下水道特別会計は平準化すれば毎年 8 億円超を繰り入れている。そして毎年 4 億 2000 万円程度の借金を返済している。しかし、それでは運営できず、毎年借金を 10 億円程度行っているのが現状である。下水道施設の布設から随分と年がたち経年劣化や修繕などの新たな投機的支出が必要に迫られる。その事は予見可能であるので財政計画の策定には一般会計と共に十分すぎる程の綿密な計画と実施が要求されるだろう。

- 財産区に対する繰入金であるが、H29 年が突出して高額になっている。なぜこのような繰り入れがなされたのか今後の調査が必要である。

7)各事業費に対する充当人件費(労働費分配)関係についてのコメント

- 管理課と云われる課(総務課等)と事業課と云われる課(建設課等)では、そもそも業務内容が違う。企業で言うなら総務部と営業部との違いと考えれば理解しやすいだろう。只今日では営業部の様相は従前と様変わりした。AI や IOT などインターネットの普及による影響がある。成果物の要求はどの課であっても同じである。管理課においては管理すべき事象を間違うことなく完了して当たり前の世界の業務である。即ち一定のルーティーン業務+αなのである。事業課は事業スタート時において到達目標がありその目標を成就して評価する事になる。このような見方で各事業においての事業費における人件費の割合を客観的に見れば問題点に気付く事だろう。

8)商工費に関するコメント

- 商売は最小限のコストを投じ最大限の収益を得ることにある。そして近江商人の考えの「三方良し」の原理原則があると考える。

- 商売は企業や商売人が行う事で効果が期待される。

9)ふるさと納税に関するコメント

- 歳入の寄付金項目では H28 年 35,918 千円の内 35,558 千円がふるさと納税です。歳出は原価(人件費は別)で 17,899 千円であり、差引 17,658 千円の粗利収益となっています。どこの自治体も紐がついていない自主財源の一つであるがために独自色自助努力で獲得を躍起に行っている。この額がふるさと納税収入として適した額なのか少額なのか高額なのかはコメントできないが、地域産品やサービスの提供の市場として有効に活用することは必要であろう。

10)人口構造と推移に関するコメント

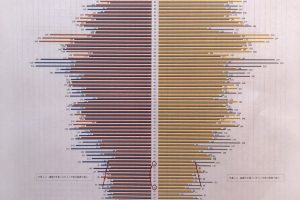

- H26年対 R3 年の 1 歳刻みの人口ピラミッド図を見れば一目瞭然である。左に女性右に男性。H26 年から R3 年まで 7 年経過の比較表である。例えば男性 H26 年に 1 歳であった人口は 8 歳になっているので、R3 年 8 歳と比較すると減少している。女性も同様である。

- 町全人口を幼児人口(0 歳から 6 歳 7 年)・児童生徒人口(7 歳から 15 歳 9 年)・青年人口(16 歳から 22 歳 7 年)・労働力人口(15 歳から 64 歳 50 年)・前期高齢人口(65 歳から 74 歳 10 年)・後期高齢人口(75 歳から 105 歳 31 年)を区分して H26 年と R3 年を比較してみた。幼児人口・児童生徒人口・青年人口・労働力人口は全部減少している。前期高齢人口・後期高齢人口はともに増加していることが明らかとなった。

- 前期高齢人口と後期高齢人口は健康を維持しこの地域に定着していたなら当然の事であり喜ばしいことである。

- 問題は労働力人口の激減である。この地域を担う生産年齢人口が年を追うことに減少していることは自然減の死亡が原因ではなく人工的現象の転出などが考えられる。なぜこのような現象が発生しているのかの原因を正確につかむ必要がある。

- そして最も問題なのは幼児人口と児童生徒人口の減少である。出生数の減少による人口減少も問題であるが、経年人口の減少が極めて問題である。上記にも示したが、1歳児が 7 年経てば 8 歳になっている。その時点人口の減少である。親と共に町外へ転出したものと考えられる。その原因・要因は一体何なのか?早急に分析して対策を打たなければならない。

11)人口減少と世帯増加現象に関するコメント

- 面白いことに人口は減少しているのに世帯は増加している地域がある。住宅用地改修が行われた地域に新築家屋が建設され世帯数が増加している喜ばしい現象が発生していると考えられる。同居していた家族が核家族化して独立した現象もあるだろう。とすると住宅建設用地の都市計画が必然だと考えられる。

- 一方で新築家屋が建設されていないと思われる地域での世帯が増加している点についてはどの様に考えるとよいのだろうか。同一家屋の中での世帯分離が行われている可能性があると推定される。確かな根拠はないだが、その原因はある程度は想定されることだろう。

12)公共施設に関するコメント

- 旧 3 町が合併して 15 年が経過しようとしている。この間に新規に建設された公共施設がある。取り壊された公共施設もある。しかし全体的に見て従来から存在している施設ばかりが見受けられる。この現状のままでは、建物は老朽化し壊すのにも多額のお金が必要となる。維持するのにも多額のお金が必要となる。町の人口は減少し借金負担は増加し今後の下水道料金やごみ料金等の公共料金は引上げられかねない。町民にとって必要なものはどれなのか?単純なスクラップ&ビルドではなく創生に繋がる計画が必達となっている。

13)総合計画との整合性

・毎年事業名と共に要した金額が決算として公表される。其々の事業が総合計画で示した目標のあるべき姿に其々の事業を通じて近づいているのか又は成就したのか?キッチリと確認することが必要である。

・決算事業項目が総合計画の実施事業並びに事業計画にきちっと紐ついていないといけないので、その点を考察する必要がある。

コメントを残す